经过莉迪亚·登沃斯 在

氮欧洲科学家通常一次研究一个大脑。例如,他们观察当一个人阅读某些单词或玩电子游戏时神经元如何放电。然而,作为社会性动物,这些科学家们的大部分工作都是一起完成的——集思广益假设、思考问题和微调实验设计。研究人员越来越多地将这一现实带入他们研究大脑的方式中。

正如一些从业者所说,集体神经科学是一个快速发展的研究领域。一个早期一致的发现是,当人们交谈或分享经历时,他们的脑电波会同步。不同大脑相应位置的神经元同时放电,创造出匹配的模式,就像舞者一起舞动一样。听觉和视觉区域对形状、声音和运动的反应方式相似,而高阶大脑区域在更具挑战性的任务中似乎表现相似,例如从所看到或听到的事物中找出意义。与另一个人“处于同一波长”的体验是真实的,并且可以在大脑的活动中看到。

这些工作开始揭示社交性的丰富性和复杂性新的水平。例如,在学生与老师互动的课堂上,他们的大脑处理模式开始与老师保持一致,而更大的一致性可能意味着更好的学习。听音乐表演的人某些大脑区域的神经电波与表演者的神经电波相匹配——同步性越高,享受就越多。情侣之间的大脑同步程度比非浪漫情侣的大脑同步程度更高,亲密的朋友与远方的熟人相比也是如此。

但同步是如何发生的呢?这种现象的很多内容仍然很神秘——甚至科学家在谈论它时偶尔也会使用“魔法”这个词。一种简单的解释可能是,大脑之间的一致性是共享经验的结果,或者仅仅是我们听到或看到与其他人相同的事情的标志。但最新的研究表明,同步的意义远不止于此——或者可以如此。加州大学洛杉矶分校的神经科学家洪伟哲表示,只有通过研究参与互动的所有个体的大脑,我们才能开始“充分了解正在发生的事情”。

研究人员正在发现人类和其他物种的同步性,他们正在绘制它的编排——它的节奏、时间和波动——以更好地了解它可能给我们带来什么好处。他们发现证据表明脑间同步可以让人们为互动做好准备,并开始将其理解为关系的标志。鉴于同步体验通常是令人愉快的,研究人员怀疑这种现象是有益的:它有助于我们互动,并可能促进社交性的进化。这种新型的大脑研究也可能解释为什么我们并不总是与某人“合拍”,或者为什么社会孤立对身心健康如此有害。

谐振

正因为这些诱人的前景,去年 12 月,我穿上医院的手术服,躺在哈佛大学的功能性磁共振成像 (fMRI) 机器的试管里。按照指示,我尽量保持静止,将头放在摇篮里,左手拇指放在紧急呼叫按钮上。正如我被警告的那样,这让我感到不舒服。

“你还好吗?” 隔壁控制室里传来一个低沉的声音。

“我很好,”我撒了谎。

然后我的耳塞里响起了一个新的、更大的声音:“你能听到我说话吗?”

这是席德。他将成为我接下来一个小时的谈话伙伴。

我们做了自我介绍。我说我是一名科学记者。他说他在达特茅斯学院的社会神经科学实验室工作。Sid 和我分别躺在相隔 130 英里的不同脑成像机器中,通过互联网进行交流。

我们每个人上方的屏幕上都闪烁着指令。我们的任务是一起轮流讲一个故事,每次轮流 30 秒。我首先使用这个提示:“一群孩子遇到了外星人。”

我讲了一个关于学校实地考察的孩子们的故事,他们和老师一起在公园散步,无意中发现了一艘外星飞船戏剧性的着陆——巨大的噪音,明亮的灯光。希德让一些更勇敢的孩子冒险靠近,由一个名叫凯文的男孩带领。我添加了一个名叫安娜贝尔的女孩,她伸出手指触摸其中一个生物。席德提出了一些关于两个世界之间古老联系的暗示。

最终,我头顶显示器上的计数器闪烁起来:4 … 3 … 2 … 1 … 时间到了。新的指令出现了。现在我们每个人都必须以 30 秒的增量构建自己的故事。在我们自己的增量之间,我们要倾听对方不断发展的故事。完成后,我们都必须重述所有三个故事:我们共同创作的故事和我们单独发明的故事。

.png)

希德和我一起讲述的故事并不是非常原创。我个人的努力,关于一个陷入麻烦的孩子,更是如此。但有一点很突出:我发现一起工作比单独工作有趣得多,以至于我忘记了自己的不适。第二天,当我在达特茅斯见到席德时,他同意了。他也更喜欢和我讲故事,而不是讲他自己的故事。

这对达特茅斯学院的神经科学家塔莉亚·惠特利来说似乎很合适,他邀请我们参与了这项开创性的研究。当 Sid 和我做我们的事情时,惠特利、她的博士后研究员 JD Knotts 和布达佩斯自然科学研究中心的 Adam Boncz 在哈佛和达特茅斯的控制室里聆听和观看,同时多台计算机记录了 Sid 和我所说的话,当我们说它以及我们的大脑当时在做什么。我们使用的功能磁共振成像机器追踪整个大脑的血流变化,这与神经活动的变化密切相关。这种成像的结果虽然间接地强调了大脑中发生事情的位置。例如,当一个人在听的时候,听觉皮层应该是活跃的,而颞叶中处理语言和意义的区域也应该是活跃的。

随后,研究小组将仔细研究生成的大量数据,希望看到两个大脑在相互作用时如何变化,甚至可能创造出新的东西。“当我们互相交谈时,我们就创造了一个单一的超级大脑,它无法简化为各个部分的总和,”惠特利说。“就像氧气和氢气结合生成水一样,它会产生一些特殊的东西,不能单独还原为氧气和氢气。”

至少这是我的想法。为了看看他们是否能找出那个“特别的东西”,研究人员将在我们讲故事的过程中逐秒、逐个体素地比较我和希德的大脑以及研究中所有其他对的大脑的活动,寻找连贯性的迹象。他们还将考虑我们和其他参与者在从机器中出来后填写的有关体验的调查问卷和报告(使用诸如“您有多喜欢与合作伙伴一起创作的故事?”等问题)。此类研究需要时间,但在一年左右的时间内,如果一切按计划进行,他们将公布第一个结果。

最初的“超级扫描”研究——两个人,两个功能磁共振成像——在休斯敦贝勒医学院进行。现供职于弗吉尼亚理工学院和州立大学的神经科学家里德·蒙塔古(Read Montague)将两个人放入单独的功能磁共振成像扫描仪中,记录他们在进行简单的竞技游戏时的大脑活动。该实验相对有限的目标是证明跟踪两个大脑同时活动的可行性并确定技术障碍。结果于 2002 年发表。从那时起,该领域在使用功能磁共振成像进行超扫描方面取得了更好的进展,并扩展到其他类型的技术。

与功能磁共振成像 (fMRI) 一样,功能性近红外光谱 (fNIRS) 可以追踪血流中氧含量的变化;由于氧合随着能量需求而增加,科学家可以使用该方法来跟踪大脑活动。只需使用一顶灯和传感器(富氧血液与光的相互作用与含氧量较低的血液不同),fNIRS 比 fMRI 更便宜,管理要求也更低。然而,它也更加有限,因为它只能到达大脑的上层。

脑电图 (EEG) 是另一种类型的扫描,它专注于计时,记录大脑活动的速度和顺序,重点关注功能磁共振成像显示的时间而不是地点。脑电图还反映了不同类型脑电波或振荡的相对节奏。就像水中的波浪一样,大脑中的波浪以快慢循环的方式起伏。五种常见的脑电波类型,根据其振荡速率分别称为 alpha、beta、gamma、delta 和 theta,代表大脑的不同状态。δ 波的频率为 0.5 到 4 赫兹(一赫兹是每秒一次完整的振荡),通常代表深度、安宁的睡眠。其他波快速且不稳定——清醒和有意识的活动通常与贝塔波(13 至 30 赫兹)和伽马波(大约 30 至 100 赫兹)相关。

与惠特利类似的新研究旨在超越早期的发现,并询问,例如,编出更好故事的讲故事组是否比那些努力稍显平淡的讲故事组表现出更紧密的大脑活动耦合。该研究的联合负责人 Boncz 表示,为了让这些发现在联合讲故事的情况下算作“额外”,大脑之间的相关性“不应简单地与人们在语言层面上说或听以及相互理解联系起来”。我参加了一项研究。“应该有更多的东西。”

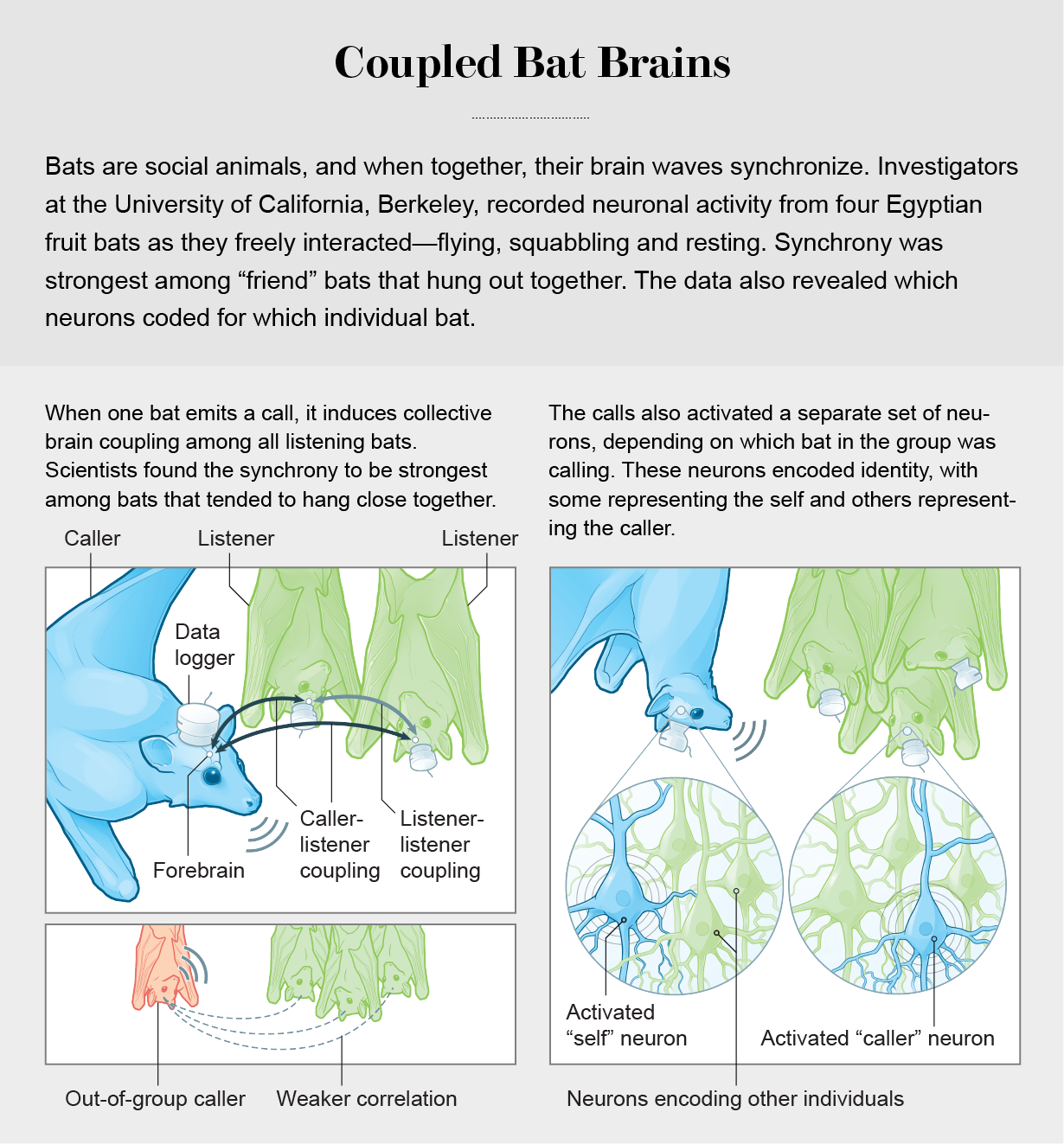

为了建立大脑相互作用的神经基础,神经科学家还转向其他物种,在这些物种中,他们可以比人类更深入地研究神经生物学细节。在他们正在研究的社会性哺乳动物中,最有趣也最令人惊讶的是争吵、依偎、俯冲的蝙蝠。

蝙蝠脑

不难找到迈克尔·亚采夫 (Michael Yartsev) 在加州大学伯克利分校的实验室。黑色的塑料小蝙蝠翅膀被他的铭牌固定在墙上,就好像它们在他的门周围扑腾着一样。这里总是万圣节。正是在 2019 年,亚特采夫和博士后研究员张无杰首次证明蝙蝠大脑与人类大脑一样同步。尽管科学家们长期以来研究从昆虫到哺乳动物的动物集体行为,但从未以这种方式达到大脑的水平。

亚采夫的开创性研究表明,同步所承载的多重意义可能是最简单的:它是社会互动的强烈信号。在蝙蝠中,只有当它们在一起时才会出现。

蝙蝠住在楼下,既是神经科学家又是工程师的雅采夫亲切地称之为“蝙蝠洞”。他在两个栖息地饲养了约 300 只果蝠,一处为雄性,另一处为雌性。殖民地房间的墙壁是黑色的,每个房间的天花板上都有网状面板,网遍布整个房间。天花板上悬挂着倒置的哈密瓜和苹果水果串,还有供蝙蝠玩耍的蓝色塑料结构。

亚采夫对果蝠的研究很感兴趣,因为它们的声音学习和沟通技巧,但他很快意识到它们也提供了了解社交的窗口。站在殖民地房间的门口,看着蝙蝠一起闲逛,就不难明白其中的原因。尽管它们有足够的空间伸展,但每只六到八英寸长的棕灰色哺乳动物通常挤成一团,紧贴在网上或悬挂在网上。

在野外,这些高度群居的果蝠晚上寻找食物,白天的大部分时间都睡在洞穴或树上的大而拥挤的群体中,有时与数百或数千只其他蝙蝠一起睡觉。当它们紧紧地挤在一起时,它们会为食物、睡眠空间和交配尝试而争吵。

从伯克利的殖民地房间穿过大厅,有一个用于实验的大型“飞行室”。当亚尔采夫和我观看时,研究生们搬进两个带盖的塑料容器并释放了一群蝙蝠。从隔壁的控制室来看,这些动物在电脑显示器上显示为点,看起来就像遥控乒乓球在房间里嗡嗡作响,偶尔会停在奇怪的角落里。

像亚采夫那样研究自由飞行的蝙蝠是一项技术精度的练习。由于蝙蝠花费大量时间挤在一起并飞得如此之快,因此很难识别它们或找出哪只蝙蝠发出声音。为了追踪位置、行为和大脑活动,科学家们在飞行室配备了 16 个摄像头和多个隐藏在白色小盒子里的天线。每只蝙蝠脖子上挂着的微型应答器都配有麦克风,可以帮助研究小组检测哪只蝙蝠正在发声,而摄像头则以厘米或更小的分辨率检测它们的位置。大脑活动通过电极单独监测,记录各个大脑区域的数据,并将神经数据输入到每只蝙蝠头部的微型轻型记录器中。实验完成后,每个记录器的信息都会被上传并分析。

在Yartsev和Zhang的2019年同步实验中,他们使用无线电生理学和其他技术来跟踪蝙蝠的行为和大脑活动,每次约100分钟。他们发现蝙蝠的行为大致相关——它们倾向于同时休息并同时活跃。他们的活跃期包括社交和非社交行为,例如打架或梳理自己或彼此。

为了比较大脑活动,科学家们分析了所有脑电波活动的频谱图。蝙蝠身上最突出的一点是,高频段(30 到 150 Hz)在活跃行为期间具有更大的功率或显着性,而低频段(1 到 29 Hz)在休息期间具有更大的功率。显而易见的是,蝙蝠之间存在非常高水平的脑间同步,尤其是在高频率下。这些模式非常相似,以至于研究人员最初不相信他们所看到的,但数据说服了他们。“这是一号信号,这是第二号信号,”亚采夫说。“只要做一下它们之间的相关性就可以了。它是如此令人难以置信的强大,这非常令人放心,因为它表明我们正在寻找真实的东西。当他们进行社交互动时,我们每次都会看到它。”

当亚采夫和张重复实验时,让蝙蝠在相同的单独房间而不是在相同的社会环境中自由飞行,相关性就崩溃了。即使研究人员用管道传出其他蝙蝠的叫声,蝙蝠的大脑活动也不同步。还有更多有趣的细节。在社交场合,随着蝙蝠互动的增多,相关性也会增加。大脑之间相关性的增加先于社交互动的增加——这反映了每次互动都是一系列决策的事实,表明大脑相关性促进了互动。

亚尔采夫和张的结论是,社交互动有其特殊之处。同步性可能是共享认知处理的标志,这是大脑中的化学和电信号,使个体能够理解他们的环境、沟通和学习。

神经元接神经元

查看脑电波带之间的同步性是了解相互作用的大脑之间发生的情况的一种方法。另一个是观察特定神经元的活动。“归根结底,我们的大脑并不是平均水平的汤。它们由做不同事情的单个神经元组成,并且它们可能做相反的事情,”加州大学洛杉矶分校的洪说。Hong 和他的同事是第一批寻找这种细节水平并研究大脑神经元相互作用的人之一。他们的发现揭示了更加复杂的情况。

和亚尔采夫一样,洪首先怀疑他和他的团队在动物(在他们的例子中是老鼠)中观察到的脑间同步是否真实。他还没有读过关于人类同步性的文献,并告诉莱尔·金斯伯里——当时是洪的学生,也是这项研究的首席科学家,现在是哈佛大学的博士后研究员——肯定有什么问题。没有。他们使用一种称为微内窥镜钙成像的技术来测量单个神经元诱导荧光的变化,同时观察数百个神经元。在一对互动的小鼠中,他们确定同步性是在持续的社交互动中出现的。此外,小鼠大脑中的同步性源自前额皮质中不同的细胞群,洪将其称为“自身细胞”和“其他细胞”。前者编码一个人自己的行为,后者编码另一个人的行为。“自身和其他细胞的活动总和与另一个大脑的活动总和相似或相关,”洪说。

他们所看到的远远超出了之前对所谓镜像神经元的研究,镜像神经元既代表了自我,也代表了他人。(当我看到你扔球时,它会激活我大脑中的一组镜像神经元,如果我自己做同样的事情,这些神经元也会被激活。)相比之下,洪和金斯伯里发现的自我和其他细胞只编码行为一个人或另一个人的。所有三种细胞——镜像细胞、自身细胞和其他细胞——都存在并在小鼠大脑中排列。

小鼠研究提出了同步的另一个层面的意义:它预测未来互动的结果。和蝙蝠一样,老鼠喜欢与其他老鼠为伴,也喜欢挤在一起睡觉,但它们是一个有等级制度的物种,有些动物比其他动物更占主导地位。为了利用这一点,洪和金斯伯里使用了一种称为管测试的标准实验,这很像观看两支足球队试图到达对方的端区。研究人员将两只动物放入管子中,两端各一只,观察它们相互靠近。他们想看看哪只老鼠比对手取得了最大的优势。走得更远的人被认为是占主导地位的。

令人惊讶的是,社会地位相差较大的小鼠(一只占主导地位,一只顺从)之间的同步性水平较高,而等级较近的小鼠之间的同步性水平较低。(中国的研究人员在人类领导者和追随者身上发现了类似的情况。在 2015 年的一项研究中,领导者和追随者之间的神经同步高于追随者和追随者之间的神经同步。)一旦他们认识到社会地位在实验中的作用,洪和金斯伯里就可以使用他们观察到的同步水平可以在 15 分钟互动后的几分钟内预测一只老鼠是否会占主导地位以及它会取得多少进步。

目前还不完全清楚蝙蝠的等级如何,但它们确实有偏好的同伴。亚采夫和他的团队注意到,他们的大多数蝙蝠倾向于聚集在一起,但也有一些蝙蝠把时间花在了一边。研究人员着手研究“簇内”和“簇外”蝙蝠发声时相关性水平是否存在差异。这次,除了记录频段水平的大脑活动外,他们还同时记录了四只蝙蝠以四只、五只和八只为一组飞行时大脑中单个神经元的活动。由时任雅采夫实验室成员的迈蒙·罗斯和博阿兹·斯蒂尔领导的一项 2021 年研究表明,当一只蝙蝠发出叫声时,它会引起所有倾听蝙蝠之间的集体大脑耦合。与小鼠一样,不同的神经元组会根据组中哪只蝙蝠发声而变得活跃,这意味着蝙蝠大脑中的单个神经元编码身份,其中一些代表自我,另一些代表其他个体。这些信号是如此清晰,科学家们只需查看神经活动的记录就可以辨别出哪只蝙蝠在叫。在所有蝙蝠中都可以看到大脑之间的相关性,但当来自“更友好”的蝙蝠(那些经常聚集在一起的蝙蝠)发出叫声时,这种相关性最强。

蝙蝠和老鼠的研究在技术上非常不同,但“这两个故事却惊人地相似,”洪说。“当你看到其他人的工作支持我们独立[做出]的结论时,这就是科学令人兴奋的部分。”

超越同步

最新的人类研究(例如惠特利邀请我参加的一项研究)的目标不仅仅是更深入地探索同步性,而是超越同步性。惠特利与其他四位达特茅斯科学家正在建立该学院的心灵互动联盟,他认为,询问我们何时与其他人同步是“思考两个心灵走到一起的一种相当有限的方式”。邦茨说,更有趣的是看看大脑是否能够在理解层面上保持一致。“我们认为,例如,当人们以相同的方式理解甚至不同的刺激时,如果他们有某种共同的更高层次的意义,那么可能会存在同步性。”

我参与的研究的初步证据表明,相互作用的大脑之间存在同步性,更有趣的是,人们在讲述共同故事时,某些大脑区域的相关性比独立故事时更大,特别是在顶叶皮层。“该区域对于记忆和叙事构建非常活跃,”惠特利说。“好像很合适。”

但该小组还询问故事的内容是否会改变一致性的水平,以及每一对对这个过程的相对享受是否与或多或少的同步性有关。像席德和我一样,大多数人都表示更喜欢联合讲故事而不是单独讲故事,但并非每个人都这样。同步的大脑更有创造力吗?或者他们只是为了获得更多乐趣?答案还需等待进一步的分析。

这项研究的挑战之一是理解它生成的大量数据。就像早期天文学家首次在布满星星的天空中绘制星座图一样,科学家们必须通过数学上的理解来在看似混乱的情况下找到秩序。惠特利说,测量同步性相对简单,因为“我们知道如何进行数学计算”。研究人员计算了受试者之间的线性相关性,以确定随着时间的推移,他们大脑的哪些部分以相同的方式做出反应的程度——他们是否步调一致?他们的活动是否一起潮起潮落?

超扫描研究只是惠特利接近同步的一种方式。在即将发表的一项预印本研究中,她和目前担任哈佛大学助理研究员和斯坦福大学博士后的博·西弗斯 (Beau Sievers) 展示了对话在同步大脑模式方面的力量。四十九名参与者观看了不熟悉的无声电影片段,然后分成大约四人的小组来讨论这些片段。每个小组都被要求就电影的内容达成共识。对话结束后,各小组再次观看剪辑以及同一部电影的新视频。经过进一步讨论并达成共识后,参与者在观看第二轮视频时的大脑处理模式一致。会话组的成员在处理视觉、记忆和语言理解的大脑区域同时具有相同的大脑活动。那些倾听并最努力寻求共识的人——而不是那些说得最多的人——是那些大脑首先与他人同步并在更大的群体中推动同步的人。西弗斯在一段描述这项研究的视频中说:“通过作为一个群体一起讨论并达成共识,参与者们调整了他们的大脑。”

总而言之,这些发现是一种有趣的方式,可以帮助我们了解我们的大脑如何促进对人类生活至关重要的社交互动。如果没有同步性以及超越同步性的更深层次的联系,我们可能会面临更大的精神不稳定和身体健康状况不佳的风险。通过同步性和其他层次的神经交互,人类可以教学和学习、建立友谊和浪漫、合作和交谈。我们被驱使去联系,而同步是我们的大脑帮助我们做到这一点的一种方式。

当我们一起创作故事时,希德和我在各自的扫描仪中进行合作和交谈。然而,比我们的努力更令人印象深刻的是在我们之前的那对人的努力。惠特利实验室的研究生凯特琳·李 (Caitlyn Lee) 正在与达特茅斯学院计算机科学教授洛里·勒布 (Lorie Loeb) 一起工作。他们的故事不是像我们一样发生在公园里,而是发生在陌生的风景中。李说,在她的一次转弯中,“(孩子们)爬上的树看起来真的很奇怪;地面开始上升。” 然后轮到她了,勒布继续讲这个故事,说道:“感觉就像这个生物喘了一口气。” 这正是李一直在想的:孩子们正在外星人身上行走。“真的感觉我们在同一立场上,”李说。

当我们听李重述时,惠特利转向我。“在某种程度上,”她说,“我认为这必须是同步的。”